Martin Dammanns „Soldier Studies“, ein Fotobuch über cross-dresser in der Wehrmacht, ist ein Projekt, das wissenschaftlich absoluten Seltenheitswert genießt. Genauso einzigartig und unverwechselbar sind seine Aquarelle von Kriegsmotiven. Autorin Jana Noritsch hat sich mit Martin Dammann in seinem Berliner Atelier zu einem Gespräch getroffen und herausgefunden, dass er ein „unverbesserlicher Positivist“ ist.

JN: Lieber Martin, danke für deine Einladung ins Atelier. Diese Kriege, die wir erinnern, die sich eben in den Vintage-Fotografien spiegeln, die du für das Londoner „Archive of Modern Conflict“ sammelst, und die für dich zu einem wichtigen Arbeitsmaterial wurden, haben sich verändert, die Feinde sind heute oft unsichtbar, die Kriegsschauplätze ganz neuer Art …

MD: … Ja, obwohl es jede Menge Bilder gibt, entzieht sich das eigentliche Kriegsgeschehen immer mehr dem Blick, eigenartig. Allerdings geht es mir nicht um die typischen Kriegsbilder, sondern um neue Perspektiven, bislang Ungesehenes. Eigentlich ist nicht einmal Krieg mein Thema, sondern die „human condition“, die grundlegende menschliche Verfasstheit, die in diesen Extremsituationen manchmal näher an die bildlich fassbare Oberfläche kommt als sonst.

JN: Und dies nicht als Schwarz-Weiß-Abbildung…?

MD: Das könnte man fast schon metaphorisch nehmen! Fotos zeigen das Geschehene nicht vollständig. Mir geht es um das, was in den Köpfen passiert. Da gibt es jede Menge Zwischentöne. Wenn wir heutzutage also zwangsläufig Filter einsetzen, um das Überangebot an Informationen in den Griff zu bekommen, laufen wir Gefahr, genau diese Zwischentöne zu eliminieren.

JN: Und dafür brauchen wir die Kunst, die uns wieder die Zwischentöne zeigt.

MD: Ich versuch’s auf jeden Fall.

JN: Die Auseinandersetzung mit den Massenmedien und die Hinterfragung ihres Einflusses auf unser Wertesystem ist im Kontext deiner Videos in den Neunzigern zu finden. Wie können wir deiner Meinung nach die „awareness“ erlangen, mit den Medien reflektierter umzugehen und uns nicht instrumentalisieren zu lassen?

MD: Information minus Eigeninteresse (des Informierenden) ist sicher ein gutes Korrektiv. Dann die eigenen Sicherheiten befragen. Auf die Grau- und Zwischentöne pochen.

JN: Nun kursiert derzeit das Sars-CoV-2-Virus und mithin eine verunsichernde Informationsflut. Viele Künstler beschäftigen sich intensiv mit dem Thema ‚Isolation‘, die nun plötzlich Realität zu werden scheint. Ist das auch etwas, was dich in deiner Arbeit beschäftigt?

MD: Meine Art zu arbeiten ist für tagesaktuelle Themen nicht besonders gut geeignet. Und in meiner Malerei – anders als in den Videos früher – findet sich wenig Mediales; meine Motive kommen größtenteils aus dem privaten Bereich. Aber das ist nichts Grundsätzliches. Letztens ist mir ein Bild aus der #Metoo-Debatte reingerutscht.

JN: Stichwort subjektiver Erfahrungsraum: Welche gesellschaftliche Charakteristik nimmst du persönlich heute am stärksten wahr?

MD: Mir scheint, dass wir uns in einem Wandel befinden von einer aufklärerischen zu einer ideologisch agierenden Gesellschaft. Und die Kulturgemeinschaft tut alles, um voranzugehen. Das tut der Kunst nicht gut, weil es ihren Spielraum einschränkt und es dadurch schwerer wird, Neues zu produzieren.

JN: Und woher kommt dein Interesse für den Krieg und die Vergangenheit?

MD: Darauf gibt es mehrere Antworten. Erst einmal, was es wohl am wenigsten ist: Persönliche, biographisch begründete Vergangenheitsbewältigung. Ich habe, wie die meisten kleinen Jungs, Abenteuer gespielt, Kriegsmodelle gebaut – vor allem Flugzeuge usw. Wahrscheinlich kompensiert das die Ohnmachtserfahrungen, die man als kleiner Junge macht, besonders gut. Im Kunststudium damals habe ich sämtliche Kunststrategien auf diese fragwürdige Thematik angewendet. Da wurde dann immer klarer, wie komplex das Feld ist. Später kam das „Archive of Modern Conflict“ und von da an war private Kriegsfotografie mein Hauptthema.

JN: Und das hat sich bis heute fortgeführt und immer weiterentwickelt?

MD: Ja. Krieg bringt enorm starke Bilder hervor, da muss die Kunst erst einmal ordentlich strampeln, um mithalten zu können. Es gibt wohl auch eine persönliche Ebene: Ich bin unverbesserlicher Positivist. Aber male mal positiv gestimmte Aquarelle. Das ist kaum zu ertragen. Für mich bilden diese schweren Themen wahrscheinlich eine Art Balance. So wie sie auch die Schönheit des Aquarells ausgleichen.

JN: Geradezu überraschend – Unvorhersehbares und Atmosphärisches findet sich in deinen Bildern! Für mich ein Medium des Mensch-Sein. Oder gab es je auch negative Resonanz auf eine der Arbeiten?

MD: Nein, eigentlich nicht, was mich wundert bei den immer polarisierteren Debatten – doch, einmal, bei einer Eröffnung in der Kunsthalle Recklinghausen, da kam eine sehr distinguierte Dame auf mich zu und meinte, dass ich nicht das Recht hätte, über Themen zu arbeiten, die sie, aber nicht ich, erlebt hätte.

JN: Die Werke, die uns jetzt im Atelier umgeben, finden Zwischentöne in neuen Kontexten: Dies sind keine Kriegssituationen.

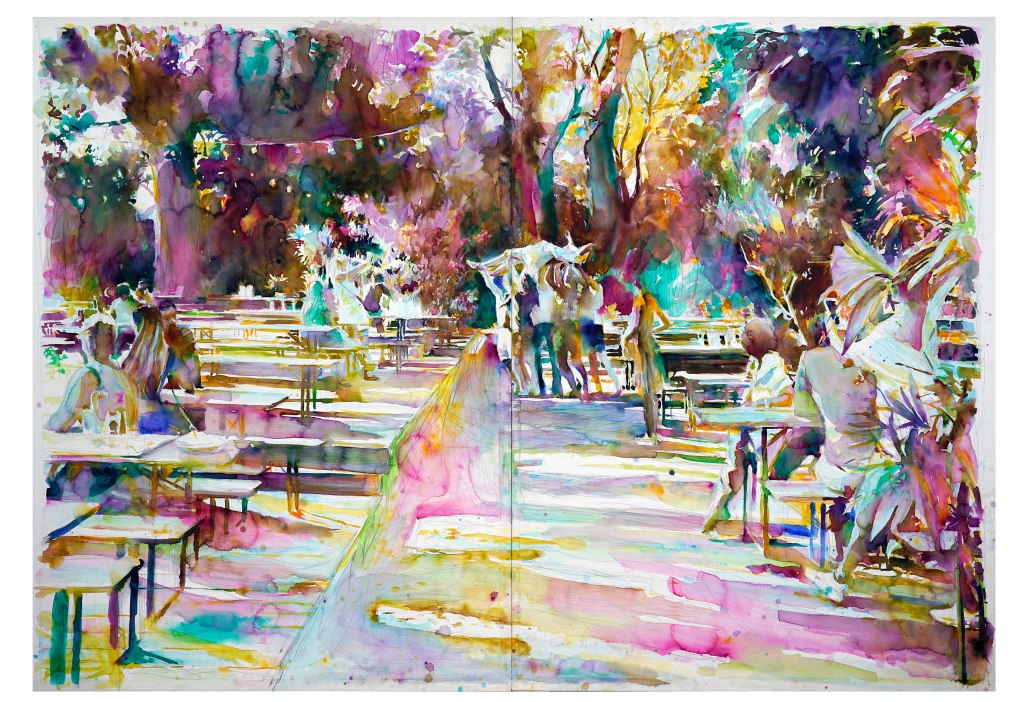

MD: Ich mache gerade einen Zwischenstop in der Gegenwart. Für meine nächste Ausstellung im Oktober bei Barbara Thumm in Berlin werde ich zum Verhältnis von Männern und Frauen arbeiten. Ein bisschen kann man schon sehen: Bei diesem Bild da hinten zum Beispiel trägt eine Gruppe von Männern eine Frau auf den Händen, inmitten eines Biergartens in Berlin-Tiergarten. Das war eine ziemlich verrückte Szene. Die meisten Frauen im Umkreis haben hingesehen und direkt Fotos gemacht. Sofort greifen die Klischees. Aber wenn man dann genau hinschaut, ist alles viel unklarer und offen, was da eigentlich geschieht. In den gegenwärtigen Diskussionen wird oft versucht, alles ganz grundsätzlich zu klären, Schwarz-Weiß, gut oder böse. Aber die tatsächlichen Verhältnisse in unserem Zusammenleben bestehen aus so vielen Zwischentönen …

Dieses Bild dort zeigt einen amerikanischen Freund, der bei uns zu Besuch war. Per Skype hat er seinen Vater durch die Wohnung geführt, auch vor eines meiner ersten großen Aquarelle. Die Räume, in denen wir uns bewegen, sind konkret, aber das Dazwischen ist oft sehr eigentümlich.

JN: Vom Foto- und Videokünstler zum Maler – wie kam es dazu?

MD: Ich habe wieder angefangen zu malen, als ich eigentlich noch Videokünstler war. Erst mit der Zeit habe ich das Gefühl bekommen, tatsächlich ein Maler zu sein. Videokunst habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, leider… Ich bin dabei einfach an gewisse Grenzen gekommen – und das Malen bot mir mehr Spielraum. Ausgangspunkt ist in den allermeisten Fällen etwas Faktisches, Fotografie oder damals Film bzw. Videomaterial, Found Footage. Es geht immer um Rekonstruktion. Rekonstruktion von Kamerabewegungen, in der Malerei um die Realität der Fotografierenden – und nicht die des Fotos. Die Gemengelage ist so spannend, da entsteht so viel Reibungsenergie: Der Fotograf ist als das ursprüngliche Medium zu sehen, ich bin ein Medium und das Aquarell ist auch wieder eines… Diese Ambivalenzen machen die Bilder sprechend, halten sie offen. Hoffentlich.

JN: Lass uns noch bei der Faszination und der Magie des Aquarells bleiben!

MD: Als Malgrund nehme ich entweder Aquarellpapier oder auch plastikbeschichtete Hartfaserplatten, die Wasserfarbe eigentlich zurückweisen: Ich mache einen Strich, der bleibt für eine halbe Sekunde stehen und perlt dann zusammen – und trocknet so auf. Die Spur einer Spur.

JN: Erweiterungen auch mittels Graphitstift, Buntstift und Ölkreide…

MD: Das geht gut. Zeichnung ist ja der Inbegriff der Spur. Dann sind da noch die Auslassungen. Beim Aquarell wie beim Zeichnen sind die Leerstellen entscheidend. Das ist einer der vielen produktiven Widersprüche: Ich meine, den Fotomotiven etwas hinzuzufügen. Aber mit Techniken, bei denen Auslassungen, also das, was ich nicht mache, mindestens so wichtig sind, wie das, was ich mache. Denn die bilden am Ende die highkeys, das Licht. Magisch finde ich an dieser Technik, dass es in jedem Bild einen Moment gibt, wo man wirklich etwas riskieren muss – und alles schiefgehen kann.

JN: Doch gelingt das Wagnis, wird man belohnt.

MD: Wenn man sich diesen Kontrollverlust erlaubt und etwas Stimmiges entsteht, etwas, das man selbst nicht ganz vorhersehen konnte, dann wird es meist ein gutes Bild.

JN: Folgendes Zitat aus einem Interview mit dir und Sylvie Arnaud hat mich neugierig gemacht: „Kunst und Wissenschaft liegen in ihrem Grundbedürfnis nahe beieinander. Sie arbeiten mit dem, was man nie gesehen oder gedacht hat: Formeln, Strömungen… Aber in der Frage der Wahrheiten gehen ihre Wege auseinander.“ Wo liegt die Wahrheit?

MD: Ich glaube, Wissenschaft und Kunst sind insofern gleich, als dass beide nach etwas suchen, was man vorher noch nicht gesehen hat. Dennoch sind sie fundamental unterschiedlich: Die Logik der Wissenschaft basiert auf einem Wahrheitsbegriff – es gibt einen wahren, aber noch unbekannten Fakt und der muss entdeckt, verstanden und dann beschrieben werden. Heraus kommen neue Bilder. Die Kunst hingegen will neue Bilder entwickeln, ohne dass es gleich Wahrheiten sein müssen. Es sind erst einmal nur neue Möglichkeiten, zu sehen und zu denken.

JN: Es gibt engagierte „Science Art“-Projekte.

MD: Jede Menge Flirts – aber Hochzeiten habe ich nur wenige gesehen. Weil die Grundlogik so unterschiedlich ist, läuft es fast immer darauf hinaus, dass die eine Seite die andere Seite instrumentalisiert.

JN: Gibt es eine konkrete Erfahrung damit?

MD: Indirekt. „Soldier Studies“, also mein Fotobuch über cross-dresser in der Wehrmacht, ist faktisch, aber es hätte wohl kein Wissenschaftler gemacht, zumindest kein Historiker und selbst die Soziologen hätten sich schwer getan. Denn was es über Sexualität in der Wehrmacht zeigt, ist zwar offensichtlich. Aber am einzelnen Bild ist nicht beweisbar, ob da ein Trans-, Homo- oder Heterosexueller auf der Bühne steht. Ich konnte mit diesen Leerstellen gut umgehen, das ist sozusagen künstlerisches Homeland. Dennoch ist es am Ende kein Kunstbuch geworden. Aber auch kein wissenschaftliches, obwohl es absolut faktisch ist. Denn es synthetisiert das Material nicht zu definierten Wahrheiten.

JN: Besten Dank für das gute Gespräch!

© Fotocredits: alle Martin Dammann

Interview mit Martin Dammann am 12. März 2020, Berlin, Jana Noritsch